Исторический очерк Трефолева Леонида Николаевича

I

Общая характеристика Ярославля в Елизаветинское время.— Население Ярославля.— Гигиенические условия.— Судебная медицина.— Проституция.— Пожары.— История «спадения» палат герцога Бирона.— Разбойники.— Начальник сыскной команды капитан Яух.— Буйства солдат в Ярославле.— Митрополит Арсений Мацеевич.— Приказное сословие.— Наезды ревизоров.— Похождения поручика Чирикова.— Рекрутчина.— Кабальные записи.— Путешествия купцов для покупки крепостных людей.— «Белорыбица» и другие повинности, лежащие на ярославцах.— Ловля бородачей.— Суеверия.— Предание об ярославце — Митрофанушке Простакове.— Жалкое состояние образования.— Майков и князь Щербатов.

Настоящий очерк, как видно из его названия, касается истории города Ярославля в царствование императрицы Елизаветы Петровны. Местные исследователи ярославской старины до сих пор мало занимались этой эпохой; они проходили ее молчанием или же, довольствуясь общими Фразами, уверяли своих читателей, что город Ярославль наслаждался при Елизавете полнейшим спокойствием, Жил благополучно и мирно. Конечно, такой розовый, оптимистический взгляд на историю одного из древнейших городов России может быть, до некоторой степени, оправдан, если под словами: «тишина», «благополучие» и т. д. мы будем разуметь совершенную отчужденность общества от важных государственных вопросов, если мы решимся сравнить деятельность Ярославля в начале второй половины XVIII века с деятельностью того же города, например, в смутное время, когда все Верхнее Поволжье кипело напряженной исторической жизнью, когда оно вело борьбу с поляками, разорившими, кроме Ярославля, окрестные города: Ростов, Углич, Романов, Любим и проч. Несомненно, что сравнение двух означенных периодов ярославской истории приведет к заключению, что между ними существовала огромная разница с преимуществом «тишины» Елизаветинского времени. Самозванщина и междуцарствие ознаменовали себя на здешней почве событиями, полными глубокого драматизма. В Ярославле кипели котлы, и туда бросали живьем воевод-чужеземцев; Спасский монастырь — древняя ярославская святыня, подарившая нам «Слово о полку Игореве»,— оглашался не пением иноков, а выстрелами польских пушек; в Ярославле жила знаменитая пленница Марина Мнишек, развенчанная авантюристка, которой, однакож, нельзя отказать в удивительной, не женской силе характера; наконец, Ярославль служил сборным местом дружин, целовавших крест «За Московское государство стояти и выбрати государя всею землею российския державы». Но при императрице Елизавете историческая декорация Ярославля, прежде чрезвычайно блестящая, обращается в жалкие лохмотья и совершенно бледнеет. При Елизавете, как увидим далее, уже не народ расправляется с ненавистными воеводами, а напротив, воеводы смотрят на вверенных попечению их жителей, как на свою добычу, из которой можно было, почти всегда безнаказанно, выжимать пот и кровь. В Спасском монастыре гремят уже не пушки врагов: гремят бесполезные, иногда смешные проклятия митрополита Арсения Мацеевича, щедро расточаемые против раскольников и «бородачей». Живет в Ярославле не энергическая женщина, бывшая русская царица, а лишенный престола жалкий, трусливый старик, некогда курляндский герцог. Буйствуют в Ярославле не ляхи, а свои русские солдаты… Вот, в коротких словак, положение Ярославля при дочери Петра Великого.

Туземные писатели видят в этом положении светлую картину. Между тем, внимательное и, смеем сказать, добросовестное изучение документов, извлеченных из архивной пыли и в первый раз являющихся на страницах «Древней и новой России», проводит нас к противоположному мнению. Оказывается, что Елизаветинский век далеко не был золотым веком, по крайней мере, относительно исторической судьбы города Ярославля. Оптимистический взгляд в данном случае не выдерживает ни малейшей критики. Правда, ярославцы, как и все русские люди, истомленные бироновщиной, с падением ее виновника, сосланного в их родной город, вздохнули при Елизавете легче, свободнее; но этот вздох вышел не из полной, крепкой груди окончательно выздоровевшего организма: это был вздох запуганных, замученных людей, которым и после господства Бирона часто приходилось вздыхать от новых бед, опасаясь за свое жалкое существование. Ярославль, когда-то полный самобытной исторической жизни, спускается при Елизавете на степень весьма заурядного провинциального города, засыпает глубоким, мертвым сном. Эта оцепенелость общества не лишена своего рода драматизма; но принимать за какое-то благоденствие нравственную спячку — слишком странно!

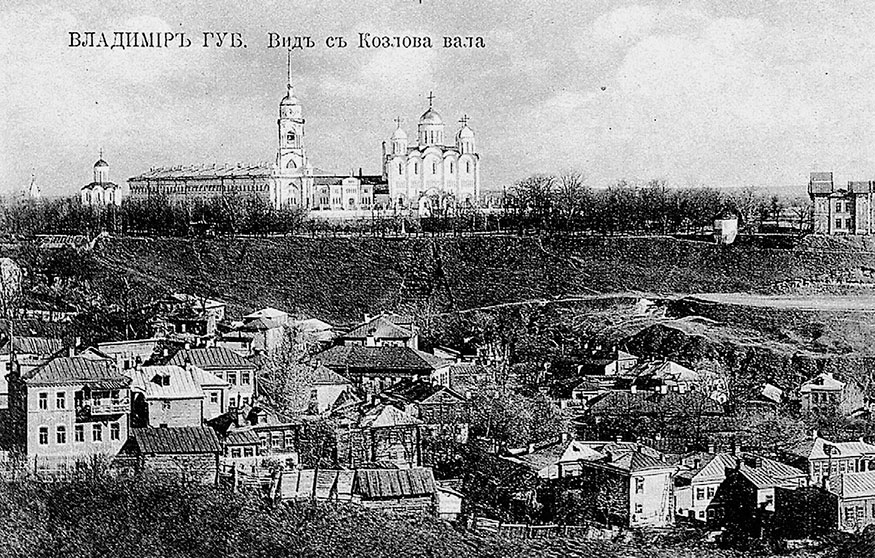

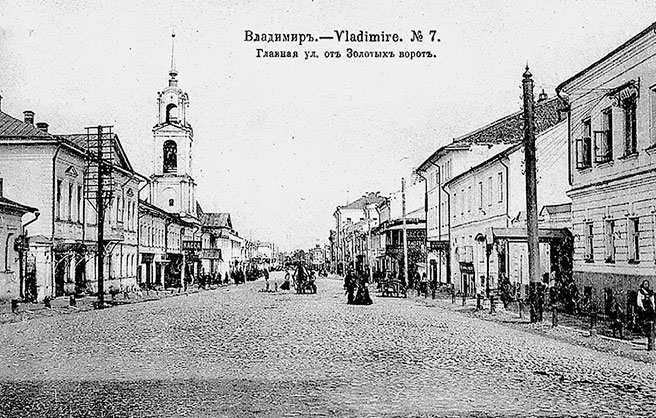

Не вдаваясь в подробную оценку Елизаветинского царствования, ограничимся здесь только группировкою сведений, которые касаются исключительно Ярославля в пятидесятых годах минувшего столетия. Необходимо, однако, заметить, что сообщаемые в нашей статье факты имеют значение, выходящее за узкие пределы истории одного города. Происходившие в нем события не отличаются исключительно местным характером; напротив, на них следует смотреть, как на явления, вызванные всем строем тогдашней общественной и государственной жизни. Что творилось в Ярославле, то, без сомнения, происходило и в других великорусских городах. Разница не могла быть значительною, потому что социальные условия были везде одни и те же. Как в Ярославле управление находилось в руках корыстолюбивых воевод, так равно и другие города несли тяжелое бремя этих администраторов-судей, посаженных на кормление; как в Ярославле вольничала солдатчина, так, разумеется, поступала она в Костроме, Владимире, Твери, Вологде и т. д.; ярославец слепо верил в нечистую силу, — жители соседних провинциальных городов были заражены не в меньшей степени дикими предрассудками. Короче сказать, предлагаемые исторические материалы имеют в наших глазах двоякое значение: на них должно смотреть, во-первых, как на источник для истории города Ярославля и, во-вторых, как на пособие для изучения Елизаветинского времени вообще.

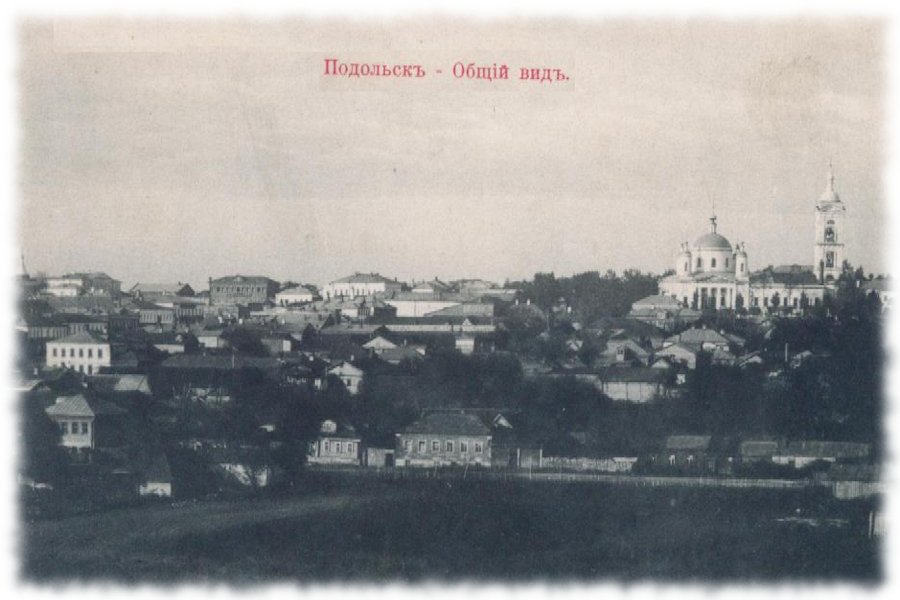

Сто двадцать лет назад Ярославль был далеко не похож на тот благоустроенный город, каким он является в настоящее время. Это был город, носивший на себе множество отпечатков старой, допетровской Руси. Улицы, неправильно расположенные и, по большей части, узкие, утопали весной и осенью в грязи. По сторонам города тянулся земляной вал; на нем стояли 14 башен — жалкие остатки укреплений, построенных при царе Алексее Михайловиче. «Вал и рвы в некоторых местах осыпались; из башен некоторые повредились, а другие, за ветхостью, разобраны», — так читаем в одной, редкой теперь, книге {«Топографические известия, служащие для полного географического описания Российской империи». СПБ. 1771.}, сообщающей любопытные подробности об Ярославле в последние годы Елизаветинского царствования. Оказывается, что тогда во всем городе было только 43 каменных дома; «а казенных каменных строений, кроме помянутых башен и ворот, нет… Из купечества некоторые имеют следственное богатство, а большая часть претерпевает скудость; в лучшем состоянии те, которые имеют кожевенные заводы, где делаются юфти и отпускаются за море». Кроме кожевенных заводов, славились здесь заводы суриковые и белильные, а также полотняные и шелковые фабрики. По второй ревизии в Ярославле считалось «купечества» 5 819 человек «с прибылыми», да фабричных и других разночинцев 2 569 душ мужского пола. Следует иметь в виду, что под купечеством разумелись вообще горожане, не исключая мелких торговцев и промышленников.

Как жил этот народ? какие радости и невзгоды испытывал он? — вот вопросы, подлежащие нашему рассмотрению, на основании журналов Ярославского магистрата {В распоряжении составителя настоящего очерка были, к сожалению, далеко не все громадные фолианты магистратских «журналов» Елизаветинского времени. Благодаря содействию ярославского статистического комитета, нам удалось получить из местных архивов «журналы» только за последние годы Елизаветинского царствования, именно: за 1754, 1755, 1756, 1757, 1759 (первая половина года) и 1760. Где находятся остальные «журналы», погибли они или находятся под присмотром аргусов-архивариусов, нам неизвестно. Нельзя, однако, не пожалеть, что история русских провинций значительно страдает от крайней замкнутости местных архивов.— Л. Т.}.

Жили ярославцы, как уже замечено, вообще, грязновато. О гигиенических условиях никто не заботился. Близ Фроловского моста, например, красовалось обширное болото, называвшееся тоже Фроловским, где пьяные гуляки тонули — не в переносном, а в буквальном смысле этого слова; туда же нередко попадали мертвые тела — жертвы тайных преступлений. Из наших бумаг узнаем наивно рассказанные факты о страшных находках в означенном болоте: «оказались человеческие обглоданные ноги, а мужеска или женска полу, того признать никак невозможно». (Журн. 1756, No 361). По городу в летнее время бродил домашний скот; немощеные улицы и площади, покрытые травой, давали коровам и лошадям отличный подножный корм. Для преследования скота полицейское начальство установило специальную должность, и ее занял капрал Василий Шишкин — грозный бич четвероногих врагов, особенно свиней и собак, которые, не довольствуясь телами, брошенными в ярославское «Мертвое море», т. е. в Фроловское болото, разрывали могилы. Заботясь о неприкосновенности мертвецов, члены магистрата решили, кстати, что не худо подумать и о живых людях. «От свиней народу, а паче малым детям опасность великая есть!»— восклицал с негодованием магистрат и подтвердил упомянутому капралу ловить бродячий скот, хозяев же сего скота вразумил, что они, «за сии продерзости и государственным правам противности, будут телесно истязаны в магистрате». (Журн. 1759, No 240). Но, несмотря на эту меру, грязные животные все-таки «чинили продерзости и противности», ибо им отлично жилось «во рвах и грязях», которыми изобиловал богоспасаемый град Ярославль. (Журн. 1756, No 249).

Расположенные внутри города заводы наполняли воздух миазмами. Добрые наши предки все терпели. Только в редких случаях, когда им грозила явная опасность задохнуться от страшного зловония, они хватались за ум. Например, в сентябре 1760 года магистратские сотские донесли, что от одного из заводов, где производилось «варение скотской крови», может произойти беда: «Всегда безмерный смрад происходит, и воздух так (им) заражен, что близ оного дома живущим людям не токмо на двор и на улицу выходить, но и жить поблизости весьма трудно; отчего состоит крайняя опасность, чтобы от оного смрада через испортившийся воздух не последовало (чего боже сохрани!) не только скоту, но и людям вредного припадка». С целью избежать сего «припадка», т. е. заразы, магистрат распорядился уничтожить «варение скотской крови» и обязал сотских: «ежели в которой-либо сотне смрадный воздух произойдет, о том магистрату доносить в самой скорости». (Журн. 1760, No 628). Нужно ли говорить, что ярославцы не считали за грех продавать кожу зачумленного скота (журн. 1755, No 106); а в 1756 году, когда в Ярославле свирепствовала страшная эпизоотия, купцы благодушно продавали мясо чумных коров. Чтобы прекратить эту страшную торговлю, местная полиция обрекла ярославцев впредь до окончания падежа на сухоядие, на великий пост; мясные лавки были во всем городе запечатаны. (Журн. 1756, No 244).

Хотя в круг деятельности магистрата (как увидим далее, очень обширной) входило, между прочим, и попечение о народном здравии, но магистрат должен был, по необходимости, ограничиваться паллиативными мерами; не располагая медицинским пособием, он уповал только на авось, на счастливую судьбу. И действительно, одна судьба хранила ярославцев от повальных болезней. При императрице Елизавете Петровне у нас медицина, вообще, не процветала; в Ярославле же она была совершенно забыта. Правда, здесь жил один эскулап, городской лекарь Гове; но, занимая в то же время должность домашнего врача при ссыльном курляндском герцоге Бироне, он был озабочен недугами его светлости гораздо сильнее, чем здоровьем обыкновенных смертных — ярославских горожан, которые платили ему изрядное, для того времени, жалование: 144 руб. в год. (Журн. 1755 г., No 759). Волей-неволей, чтобы облегчить свои телесные страдания, ярославцы прибегали к знахарям и… коновалам! Патриархальные нравы наших предков допускали вторжение в область медицины людей, умевших отворить кровь не только больной лошади, но и ее хозяину, если его постигал злой недуг. Сколько народу погибло от знахарей и коновалов, это составляет тайну могил, которые находились при каждой приходской церкви в Ярославле, а такое крайнее изобилие кладбищ, разумеется, вредно влияло на здоровье его жителей.

До какой степени страдало ярославское население, вледствие неимения медицинской помощи, можно судить лучше всего по следующему факту: сумасшедшие, или, как их тогда называли, «сумасбродные» люди испытывали жестокую участь колодников. Об излечении, о человеколюбивом уходе за ними никто не заботился. Если родственники усматривали, что голова одного из членов их семейства не в порядке, или же магистратские сотские непосредственно убеждались в «сумасбродстве» кого-либо из ярославских посадских, то в обоих случаях несчастных помешанных ожидал один конец: заключение в тюрьму. Магистрат определял: «такого-то сумасбродна, приняв, посадить под караул, а чтобы он как сам себе, так и прочим не учинил какого дурна (вреда), а паче чем не уязвил, до того его не допускать и в том за ним крепко смотреть караульным сторожам» и проч. (Журн. 1760, No 410). Итак, караульные сторожа — вот кто были единственными исцелителями душевных болезней!

Судебная медицина также была в загоне. Единственный (не по качеству, а по количеству) лекарь Гове свидетельствовал, да и то далеко не всегда, тела скоропостижно или насильственно умерших мужчин; мертвых же баб и девок осматривали… женщины! Делалось это в видах скромности и целомудрия. Выигрывала ли от таких похвальных причин юстиция, судить не будем. В подобных случаях, очень частых, решение магистрата формулировалось обыкновенно так: «Записав (донесение о мертвом теле), отдать в повытье (в канцелярию), а объявленное мертвое тело — не имеется ли на оном каких битых знаков — через женщин осмотря, описать и, по осмотру оное, для предания земле, отдать божевику, с распискою». (Журн. 1755 г., No 951). Трупы лежали непогребенными до 3-х суток, на тот случай, не обрящутся ли родственники умершего или умершей; по прошествии этого времени божевик совершал похороны, «дабы от долговременного лежания не последовало противной духоты и от того, паче чаяния, в воздухе повреждения». (Журн. 1756 г., No 296). Божевик был должностное лицо, назначавшееся магистратом для погребения при убогом доме тех, которые погибли насильственною смертью, или, в так называемое «одночасье». Впрочем, в наших документах встречаются известия, что если дети отказались от погребения своих родителей, «за нищетой», то и в таком случае похоронные расходы производил тоже божевик на счет магистратских сумм. (Журн. 1760 г., No 183).

Замечательно, однако, что,, несмотря на жалкое состояние медицинско-полицейского надзора в Ярославле, жители его не страдали от так называемых секретных болезней. Страшный подарок, сделанный Европе спутниками Колумба, не достиг еще в половине XVIII века ярославской территории. По крайней мере, документы, которыми мы пользуемся и которые рисуют быт тогдашнего ярославского общества, всесторонним образом умалчивают об этой язве, к сожалению, теперь слишком хорошо известной ярославцам. Более прочные, нежели в настоящее время, основы семейной жизни, большая домовитость, построенная, впрочем, по диким образцам «домостроя», несомненно ограждали народное здравие в указанном отношении, хотя и не устраняли совершенно проституцию. Известно, что религиозная императрица Елизавета старательно уничтожала в своем государстве проституцию, не допуская домов терпимости, но, вопреки требованиям правительства, большие торговые и промышленные города, в том числе и Ярославль, имели у себя тайные убежища разврата, на которых городские власти, начиная с воевод и кончая мелкою приказною челядью, смотрели весьма благодушно, как на доходную статью. Проституция скрывалась в отдаленных ярославских улицах. Там, по выражению магистратских летописцев, «пребывали в пьянстве и роскошах» молодые купчики (челобитие купца Потапова в журнале 7 июня 1754 г., No 582), туда уносили они из дому свое имение и пропивали его вместе с какою-нибудь туземною Манон-Леско или Марион-де-Лорм. Магистрат описывал остатки имущества, которое еще не успело перейти в руки прелестниц (журн. 1754 г., No 910); но бывали случаи, когда тот же магистрат принимал гораздо более строгие меры против любителей широкого разгула: ломал дома их и переносил таковые на другие улицы (журн. 1755 г., No 841), или же вознаграждал оскорбленную общественную нравственность, наказывая оскорбителей ее плетьми. Сообщаем один любопытный случай. В 1756 г. некто Иван Четвертухин, посадский человек, женатый, но, можно полагать, нисколько не ревнивый, открыл в Ярославле неприличную торговлю: стал продавать красоту своей жены. Кроме Четвертухиной, сноха ее и другие женщины тоже дарили гостей своими, далеко не безгрешными, ласками. Решение последовало суровое: магистрат присудил наказать плетьми всех означенных сирен, «дабы впредь оне от такового непотребного и невоздержного жития, а на них глядя и другие, унимались». И сам Четвертухин, главный виновник зла, и мать его старуха не избежали плетей, последняя «за неунятие своего сына от непорядочных поступков»; даже все гости, захваченные врасплох магистратскими сотскими, были «истязаны через плети». (Журн. 1756 г., No 40).

Восстановляя нравственность обычным в то время средством, т. е. плетьми, магистрат руководился, кроме законов целомудрия, еще и другим основанием, именно, чтобы гуляки «не причинили смертного убивства или пожарного случая». Такие случаи были в Ярославле очень часты. Теснота деревянных строений способствовала губительному действию огня. В городе находились овины, крытые скалой (журн. 1760 г., No 272); удивительно ли после того, что набат почти каждый день гремел на колокольнях, призывая ярославцев на пожары. Неосторожное обращение с огнем влекло за собой плети. Так, в 1759 году был жестоко «истязай», по распоряжению сыскного приказа, посадский Василий Дудов, учинивший пожар (журн. 1759 г., No 128); но заплечные мастера, бичевавшие ярославцев за сказанные поступки, не устраняли беды, и огонь делал свое дело {В 1768 г. сгорел почти весь Ярославль; при этом погибли местные архивы, но, к счастию, далеко не все: многие документы отысканы в губернском правлении Е. И. Якушкиным и В. И. Лествициным; последний напечатал некоторые из них в «Ярославских губернских ведомостях».— Л. Т.}; огнегасительные же снаряды, которыми располагал магистрат, ведавший всем городским хозяйством, были слишком ничтожны.

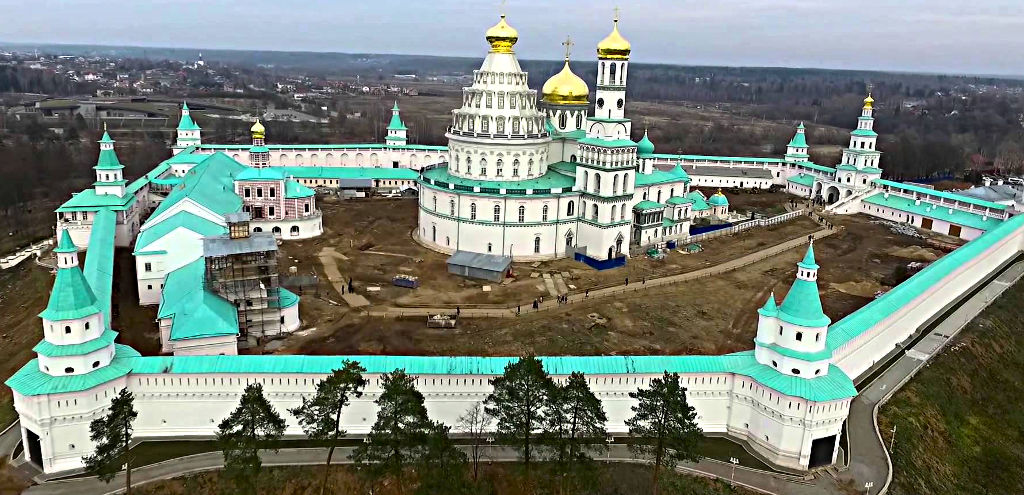

Пожарного бедствия не миновал и герцог Бирон. «Спаление» его палат наделало много хлопот и неприятностей ярославскому торговому люду, который, как сейчас увидим, должен был поплатиться своим карманом, чтобы исполнить прихоть бывшего временщика. Означенный пожар случился, «по воле божеской», 11-го мая 1760 года, следовательно, уже к концу пребывания Бирона в Ярославле. На другой же день после пожара Бирон известил об этом событии канцлера М. Л. Воронцова, жалуясь, что «сие злоключение» разорило их, Биронов: «сгорело все, что нам в нынешнем несчастливом состоянии некоторою спокойностью служить имело». Сын Бирона, принц Петр, в письме к Воронцову от 12-го же мая, сообщал следующее: «Вчера в три часа пополудни, когда, к довершению несчастия, ни меня, ни большинства прислуги не было дома, и при герцоге и при герцогине оставались только два лица, недалеко от нас случился пожар, печальные последствия которого мы все перечувствовали. Весь наш квартал был охвачен пламенем, и то, немногое, что спасли, было перебито и украдено. К тому же моя дорогая мать находится при смерти в доме воеводы; последним мы не можем достаточно нахвалиться. Его жена едва вытащила из пламени герцогиню, лишившуюся чувства. Вот, милостивый государь, то грустное положение, в котором теперь находимся и о котором имею честь уведомить вас с тем большим доверием, что признаю в вас слишком благородную душу для того, чтобы не принять участие в новом, постигнувшем нас бедствии и не довести сего до сведения ее императорского величества, повергнув нас к ее стопам». Далее, Петр Бирон жаловался, подобно отцу своему, на ярославскую полицию: «Если бы был лучший начальник полиции, то этого несчастия не случилось бы. Настоящий же полициймейстер, грузин, бездельник какой-то» {Письмо это также напечатано в означенном выше почтенном издании по-французски, но без перевода. Граф Воронцов доложил немедленно о корреспонденции Бирона императрице. Пожаловала ли она им «на погорелое место», неизвестно. Впрочем, они домогались не столько о денежном пособии, сколько о том, чтобы, благодаря «спадению», разжалобить императрицу Елизавету и получить свободу.}.

Полициймейстер, кажется, вовсе и не присутствовал на пожаре; по крайней мере, в наших бумагах не упоминается о том, что он был там. Магистратские же члены явились «со множеством народа и с немалым числом заливных труб»; прискакал и воевода Большой-Шубин; прибыл также «обретающийся при оном бывшем герцоге Бироне на карауле лейб-гвардии капитан-поручик Булгаков с командою; токмо ни коими мерами того двора от сгорения отнять не могли. Того ради (в магистрате) рассуждено: об оном записать журналом, и об отводе помянутому Бирону, вместо погорелого дому, для квартирования с его фамилией, вновь другого лучшего из купеческих домов иметь в общем присутствии особливое рассуждение». Отсюда можно заключить, не впадая в ошибку, что ярославский магистрат торопился ублажить Бирона, который, несмотря на свое падение, все еще имел значительные связи при Елизаветинском дворе; да и сама императрица не чувствовала личной вражды к бывшему регенту, и он, по милости государыни, пользовался в Ярославле отличным содержанием — до 5 000 руб. в год {Извлечение из полусгоревшего дела ярославской провинциальной канцелярии, которое заслуживает внимания по некоторым, заключающимся в нем, относительно Бирона, фактам. Где теперь это дело, не знаем.— Л. Т.}, Магистрату, конечно, была известна высочайшая воля — давать Бирону «достойную квартиру»; наконец, магистрат знал и то, что Бирон ведет дружбу и ест хлеб-соль с господином воеводою, а власть этой чиновной персоны крепко тяготела над горожанами, и пренебрегать ею было опасно. Вследствие таковых обстоятельств, не откладывая дела, магистрат тотчас же назначил для Бирона квартиру в одном из лучших домов, принадлежавшем купцу Викулину. Так как этот дом был запечатан, впредь до разрешения процесса между Викулиным и другими лицами, предъявившими на него иск, то магистрат решил: «снять печати и идти к тому дому всем присутствующим и нескольким (человекам) из первостатейного купечества». Составилась торжественная процессия из 22-х особ; за особами следовала мелкота — магистратские сотские и десятские. Но купец Викулин, судя по нашим бумагам, нисколько не дорожил честью иметь в своем доме знатного постояльца, бывшего фаворита императрицы Анны Иоанновны, и когда городские власти послали за Викулиным, чтобы он присутствовал при снятии с дома печатей, тот заупрямился, не пошел. Магистрат употребил насилие. «По многим, его (Викулина) противным упрямствам», сотские и десятские, схватив Викулина, приволокли его к назначенной для Бирона квартире, однако и тут «оказано было им супротивление всяческое» в глазах герцогского пристава, капитан-поручика Булгакова и других именитых персон. «Не хочу снять печати», — твердил Викулин. Его смирили, успокоили. Есть основание предполагать, что усмирение последовало… кулаками и ружейными прикладами. Бедный Викулин должен был, в свое оправдание, найти какой-нибудь предлог, и нашел, заявивши всему «великому собранию», что под домом находится склад дегтя, который, в случае пожара, угрожал окончательным «спадением Бирона со всей его фамилией». Насколько пострадала бы Россия, если б грозная Немезида покарала курляндца за его прежние грехи перед русским народом, не знаем; однако же ярославский магистрат не дерзнул подвергнуть герцога страшному аутод-а-фе, или, как тогда говорили «спадению». Признано было за благо вывезти из дома Викулина означенный горючий материал, «дабы не последовало от дегтя такового страха».

Бирон пересилился на новую квартиру и остался ею недоволен; через своего пристава Булгакова он настойчиво требовал, чтобы ярославский магистрат построил для него, герцога, жилище на том самом месте, где находились, до пожара, его палаты {Бирон жил до пожара в доме купца Мякушкина, близ Волги. (Журн. ярославского магистрата, 1760 г., No 408).}. Старый, изнеженный немец, вероятно, привык к месту своего заточения, хотя никакого заточения, в буквальном смысле этого слова, он не испытывал, пользуясь правом кататься по Ярославлю на великолепных лошадях, сколько душе его было угодно. Требование Бирона смутило магистрат. Расходы на постройку предстояли весьма значительные, а городская казна страдала безденежьем, вследствие множества повинностей, обременявших торговое сословие. Видя, что Бирон упорствует в своем желании, магистрат обратился к сенату с мольбой: «избавить ярославцев от постройки для бывшего герцога Бирона, с фамилией, нового дома из городского кошту». В донесении своем магистрат представлял сенату, что герцогский пристав, капитан-поручик Булгаков, несправедливо указывает, «будто бы оному Бирону, с фамилией, в хоромах купца Викулина и тесно и неудобно». По словам магистрата, это была сущая напраслина,— с чем легко согласиться, прочитав в цитируемых документах описание бироновского жилища, хотя, разумеется, оно не походило на роскошный дворец, где некогда обитал всемогущий временщик, — и, может быть, тень императрицы Анны негодовала на ярославцев, которые считали, что для ссыльного политического преступника вполне достаточен и хорош лучший дом в целом городе Ярославле. «Дом сей (писал магистрат) пространный: каменных теплых и с уборами не малых палат пять, да на верху в светлице для служителей особые избы, да палата; три погреба; для карет и колясок три сарая; конюшня с десятью стойлами; баня со светлицей» и проч. Из этого описания видно, что Бирон располагал также обширным садом. Прежняя квартира, по уверению магистрата, была теснее этой, однако «бывший герцог Бирон жил в ней без всякого утеснения и вдобавок других дворов не требовал». Последняя фраза объясняется тем, что для многочисленной прислуги Бирона, корме дома Викулина, магистрат отвел еще несколько соседних домов; но немец не удовольствовался и этой вынужденной любезностью магистрата, продолжая стоять на своем: стройте ему новый дом на погорелом месте по прежнему плану! С нетерпением ожидал магистрат сенатского решения: оно ужаснуло город. Сенат повелел исполнить волю капризного немца. Скрепя сердце, бургомистр и ратманы вызвали в город плотников-крестьян.

Кажется, Бирон способен был и в ссылке только на то, чтобы мучить и изнурять русский народ. Вследствие его прихоти, крестьянам предстояло соорудить для него дом без вознаграждения за труд, потому что у магистрата недоставало средств даже и на закупку строительных материалов. Естественно, что рабочие должны были проклинать затею недоброго немца, будучи принуждены трудиться даром, из-под палки магистратских сотских. К счастию, повторенное магистром слезное челобитье подействовало на господ сенаторов, и они решили: «обождать постройку до будущего указу, и послать в Ярославль из Москвы сенатской конторы архитектора, и велеть ему осмотр учинить, план и смету (составить) — во что оное строение стать может, и представить в сенат. Между тем упомянутому Бирону, с фамилиею, ныне жительство иметь в отведенном ему от ярославского магистрата доме бывшего президента Викулина и еще в других двух домах, которые, как ярославский магистрат представлял, для него, Бирона, с фамилиею, довольны быть могут». Вскоре после получения этого указа приехал в Ярославль архитектор, поручик Андрей Лопатин, немедленно распорядившийся, чтобы магистрат «показал ему обстоятельно, через достойного человека, на дворе, где жительство имел бывший герцог курляндский Бирон, с фамилиею, какое и где имелось деревянное — жилое и нежилое — строение, и в которых местах, и сколько порознь жилых и нежилых каменных покоев». Видно, что архитектор желал соорудить для его светлости здание по его вкусу и нисколько не отступая от прежнего плана. Кроме означенных сведений, поручик Лопатин потребовал присылки «кузнецов, столяров и торгующих диким и белым камнем и алебастром». Магистрат исполнил последнее требование техника, который намеревался построить для Бирона славные белокаменные палаты на счет бедных ярославцев; но, вместе с тем, архитектор был уведомлен, что городские власти не знают подробно о внутреннем расположении жилища Бирона. «Понеже (сообщил магистрат) на сгоревшем дворе, где бывший герцог Бирон, с фамилиею, жительство имел, о наружном строении из ярославского купечества знающие (люди) хотя и имеются; но какие и где, как в оном доме так и против оного, на собственной купца Федора Коровайникова земле, для них же — Бирона, с фамилиею — надобностей построены были покои и прочие надобности и в которых столярные и штукатурные и другие уборы имелись, о том не токмо-что из здешнего купечества, но и ярославского магистрата присутствующие показать точно не могут. А о том всем знать может состоящий при нем, Бироне, для содержания караула, лейб-гвардии капитан господин Булгаков, понеже как во время квартирования помянутого бывшего герцога Бирона оные домы состояли в смотрении его, так и по сгорении при оном доме у кладовых входов (в которых во время пожара сохранялся и ныне хранится оного бывшего герцога Бирона экипаж) состоит караул команды его же, Булгакова. Да и хоромное на оном жилом дворе не малое, по берегу реки Волги, строение, также и напротив одного дома, на земле купца Коровайникова, производится в ведомстве его же, капитана господина Булгакова».

Воспользовавшись услужливым архитектором, Бирон начал постройки на свои средства в полной уверенности, что произведенные им издержки будут взысканы с ярославских купцов, — и действительно, купечество уплатило, на первый раз, согласно сделанной магистратом раскладке, по 30 процентов с каждого податного рубля, собственно на устройство бироновских «апартаментов». Этот сбор доставил Бирону 2 000 рублей. Пристав его, Булгаков, сильно желал прибрать деньги к своим рукам и вмешивался в наблюдение за строительными работами; но, опасаясь увеличения расходов, если их будет производить «капитан-господин», магистрат воспротивился ему в этом отношении и поручил надзор купцу Красильникову. Отсюда между магистром и Булгаковым возникла ожесточенная переписка, прекратившаяся, кажется, не прежде получения Бироном свободы.

«Спадение» Бироновского жилища вызвало со стороны ярославской полициймейстерской конторы несколько крутых распоряжений: во-первых, полиция запечатала печи во всем городе. Поднялся страшный ропот. 14 июня 1760 г. явились на магистрат сотские и объявили, что «генерально во всех домах печи запечатаны». Любопытны жалобы бедняков, которым предстояло не топить свои лачуги в продолжение целого лета, или устроить временные печи на дворе, вдали от строений, на что у них не было средств. Магистрат разрешил топку печей, но не более двух раз в неделю, по понедельникам и субботам, и затем составил список тем домохозяевам, которые, по своей нищете, лишены были возможности устроить на лето отдельные печи. (Журн. 1760 г., No 437). Затем, во-вторых, полиция обязала домохозяев иметь дневную и ночную стражу, которая «примечала бы всяких чинов людей, а паче из подлых, сумнительных по образу нищих и ханжей, кои шататься будут по улицам поздно: не окажется ли при оных (от чего боже сохрани) к пожарному случаю каких-либо сумнительных орудиев». (Журн. 1760 г., No 340).

…Много бед терпели ярославцы от воров и разбойников; но едва ли не больше зла испытывали они от лиц, которые по закону обязаны были охранять общественное спокойствие. Проживавший в Ярославле капитан Яух (начальник сыскной команды, охранявший Волгу от разбойнических судов), постоянно разорял наших предков. Ярославский магистрат умолял московского губернатора, князя Сергея Алексеевича Голицына, перевести куда-нибудь в другой город означенную сыскную команду и ее командира, которому магистрат давал такой выразительный эпитет: «злобный и непорядочный разоритель». (Жури. 1755 г., No 107). Князь Голицын внял челобитию ярославцев и приказал капитану Яуху, «неотменно» оставив Ярославль, расположить свою команду в городе Романове и в посаде Мологе. «Но токмо оный сыщик Яух» (гласит магистратский летописец), «незнамо из какого домогательства и презирая вышеписанные его высококняжеского сиятельства князя Сергея Алексеевича Голицына повеления и поныне из Ярославля никуда не выступает и, расположась по квартирам, стоит усиленно… паче злобствуя на ярославский магистрат. И впредь ярославским обывателям опасно наивящего утеснения, и обид, и разорения, что уже от него, капитана Яуха, ныне на самом деле оказано». Желая отомстить магистрату за донос, Яух нашел, что самый чувствительный удар магистрату может быть нанесен в лице одного из лучших дельцов этого присутственного места, а таким «дельцом» был канцелярист Михайло Бухарин. 18 декабря 1754 года, т. е. «в высокоторжественный праздник рождения ее императорского величества, всемилостивейшей государыни императрицы Елисавет Петровны, самодержицы всероссийской, когда он, Бухарин, быв, по зову, в гостях у родственников, ехал в дом свой с прочими бывшими с ним гостями, ярославскими купцами и приказными служителями, то, не доезжая до двора его, оного капитана Яуха, вооруженная команда, состоящая во многих людях…. минуя всех ехавших с ним (Бухариным), одного его, Бухарина, да ехавшего с ним на одних санях копииста Якова Аладьина, выхватя из саней, и обнажа шпаги, и примкнув к ружьям штыки, с великим поруганием, как злодеев, вели на двор его, капитана Яуха, и оттоле отведены же и посажены были в солдатской караульне, где и ночевали. А поутру того же декабря 19 дня, заковав его, Бухарина, и показанного Аладьина в железа, по приказу же его, капитана Яуха, отвезли в тюрьму; и посажены они вместе с обретающимися в команде его злодеями». Пять суток доблестный сыщик-офицер наслаждался своим мщением. Предлогом к аресту послужила выдуманная Яухом история, будто бы один из канцеляристов, именно Бухарин^ прибил «смертно» на улице, ночью, копииста Бархатова, «причем учинил давление за горло и грабеж»; относительно же Аладьина сыщик не мог придумать и посадил его на цепь так себе, ради компании. «И такую бесчеловечную суровость претерпевали они (Бухарин с Аладьиным), что как отец его, Бухарина, так и никто из домашних к ним допущаемы не были». Наконец, заключенники явились перед грозными очами капитана Яуха; он вскоре освободил Аладьина, а Бухарина опять бросил в тюрьму. Купцы терпели также «несносные и напрасные обиды», т. е. и на них были надеваемы железные браслеты. Магистрат протестовал, жаловался; но Яух не унимался и «кипел заобыклою злобой». (Журн. 1755 г., No 107). Вообще, этот военный человек был одним из самых грубых представителей кулачного права и наглой солдатчины, от которой злополучные ярославцы Елизаветинского времени жестоко страдали…

25 ноября 1741 года пало правительство, управлявшее Россией от имени младенца — императора Иоанна Антоновича. На престол вступила Елизавета. Переворот совершился быстро, в одну ночь: но события этой ночи надолго возвеличили солдат, способствовавших воцарению дочери Петра Великого. На Руси явилось множество новых дворян, бывших солдат. Почти весь Пошехонский уезд, составлявший и тогда часть Ярославской провинции, был разделен на участки, пожалованные импровизированным господам-помещикам… Близость Пошехонского уезда, где поселились многие из лейб-компанцев, обращавшихся с своими новыми «подданными» не очень-то благосклонно (о чем до сих пор сохранились предания), несомненно способствовала тому, что солдаты, квартировавшие в Ярославле, старались подражать пошехонским дворянам, бывшим своим товарищам. Если у ярославских солдат не имелось крепостных людей, зато у них были под руками ярославские купцы и посадские люди, над которыми и потешалась вечно пьяная и буйная солдатчина. К этим страшным потехам мы и обращаемся.

В Ярославле квартировала пехота и конница — вятский драгунский полк. Хотя и драгуны поступали с мирными гражданами «весьма озорнически, нанося смертельные побои» (журн. 1754 г., No 1150), но пехотинцы в этом отношении превзошли кавалеристов. Буйства совершались в одиночку и массами. Так, например, 5 марта. 1755 года, в 6-м часу вечера, ко двору купца Семена Алексеева Шальнова (на Пробойной улице) «с великим криком прибежали незнамо какие люди в солдатских мундирах, человек 40»; схватив бревно, они стали разбивать им ворота и обнажили палаши. Хозяин дома, купец Шальнов, и его домашние «ожидали себе смерти»; к счастию, кто-то догадался ударить на колокольне «всполох», прискакал полициймейстер и захватил главных зачинщиков буйной ватаги; но они вскоре были освобождены без малейшего наказания, по требованию их командира, подполковника суздальского полка фон-Гельвиха, распустившего своих солдат до такой степени, что магистрат занес в журнал следующее замечание: «ярославское купечество от страха и угрожаниев не токмо промыслов производить, но и из домов своих отлучаться не дерзает». (Журн. 1755 г., No 320). Того же 5 марта, жена купца, Анна Ивановна Юхотникова, ехала со снохой своей; «и как случилось им ехать к Семеновским воротам, то незнамо какие люди в солдатских и унтер-офицерских кафтанах, человек с пять, без всякого резону браня, оную Юхотникову зашибли, а також и стоящего на запятках ярославца Ивана Михайлова били палкой, от коих они едва уехать могли». (Там же, стр. 131). 29 апреля того же 1755 года, солдаты, напавши на дом Ивана Горяцкого (который был «управителей митрополита Арсения Мацеевича»), увезли «неведома куда» самого Горяцкого и его малолетнего1 племянника, скрывшихся в бане, куда солдаты ворвались, разломавши штыками дверь. (Журн. 1755 г., No 532). В том же апреле месяце «военные люди», придя в дом купчихи Шатновой, Сорвали с нее одежду, били кулаками, допытывались: где ее муж? Сын Шатновой, мальчик, пострадал не меньше матери от жестоких солдат. Вопли его и просьбы о помиловании услыхал сосед, купец Лбовский, и, прибежав на побоище, обратился к сержанту с вопросом: «Не напрасно ли без материнского ведома мучишь ребенка?» За что и Лбовский, настигнутый теми же солдатами, «был бит на Всесвятском монастыре кулаками». (Там же, челобитье Лбовекого, стр. 15). Магистрат жаловался на фон-Гельвиха и его озорников-солдат «его высокографскому сиятельству, графу Петру Ивановичу Шувалову, но сатисфакции не получил».

Для большего привлечения народа к кабакам ярославские целовальники устраивали разные увеселения, например, качели. Туда сходились бабы и солдаты, их возлюбленные, и тут же, после веселого смеха и удалой песни, раздавались стоны побиваемых женщин, ибо служители Марса не церемонились со своими дамами. Сотские часто рапортовали магистрату таким или подобным образом: «Солдат имевшуюся при кабаке на качели незнаемую женку ударил по роже, от которого удара оная женка пала замертво». Кабацкий сиделец вступается за «женку», лежавшую без чувств, и ловит ее обидчика, но последнего освобождают товарищи, и только одна шпага, брошенная солдатом, достается, как трофей, ярославскому магистрату, куда приносит ее храбрый целовальник. (Журн. 1756 г, No 270).

От буйства солдатчины не спасали ни пол, ни возраст, ни общественное положение: били детей и женщин, били членов магистрата. Так, между прочим, пострадал ратман Иван Максимович Кучумов, увековечивший свое имя основанием в Ярославле сиротского дома. Кучумов шел по улице, возвращаясь со службы, стало быть, дело происходило среди белого дня; однако солдаты, находившиеся в команде князя Ивана Мещерского, не задумались и днем учинить нападение на почтенного Кучумова, будучи подкуплены его недругом, посадским Семеном Пуговичниковым. (Журн. 1759 г., No 264). Ночью, 15 января 1760 г., явился к купцу Маряхину незнаемый военный человек со шпагою в руках, и, погасив огонь, сперва стал жену Маряхина бить по щекам и, поваля, таскал за волосы и бил топками и пинками». Маряхин, ошеломленный внезапным нападением, придя в себя, вступил в борьбу с разбойником-солдатом, но тот был не один, кликнул еще двух солдат, и тогда Маряхину пришлась борьба не под силу; вытащив его в сени, солдаты учинили жестокое побоище; «за волосья поднимая, били об пол». Маряхин закричал: — «Караул! спаси меня, Михайло Иванович!» — Обращение это сделано было к постояльцу Маряхина, некоему коллежскому асессору Потапову, который служил в провинциальной канцелярии по приему рекрут и, следовательно, водил дружбу с военными чинами; а потому он не только не защитил своего хозяина, но всячески издевался над ним. Наконец, сыну Маряхина удалось выбежать на улицу и позвать на помощь сторожей. Забили в трещотку, сбежался народ и хотел было задержать солдат, «но один из них, в противность военного артикула, и яко на злодеев, обнажил шпагу и тою обнаженною шпагою рассек Маряхину голову, ярославца Гаврила Волосенникова на роже уязвил, а Александру Петрову незнаемые военные люди перешибли правую руку». (Журн. 1760 г., No 32). Офицеры тоже часто прибегали к кулачной расправе, подавая, таким образом, нижним чинам дурной пример.

Из многих случаев оскорбления офицерами ярославских граждан приводим, на этот раз, следующую историю. Подпоручик Александр Языков, находившийся в Ярославле при межевых делах, требовал отвода ему квартиры. Обязанность эта лежала на купцах Егоре Одинцове и Василье Дудове; почему-то первый из них возбудил к себе со стороны подпоручика «сильное свирепство»: встретив Одинцова на улице, Языков «прибил его бесчеловечно, да, не удовольствуясь тем, явившись в магистрат, в подьяческой палате еще несколько зашиб». Обидно показалось это ратману Кирилле Овсянникову, и стал он усовещивать его благородие, говоря, что такие поступки в присутственном месте не весьма похвальны. «Оный же Языков, наступая к нему, ратману, с крайним задором говорил, что он того квартмейстера еще бил мало, да и сам он, ратман, мужик, и что он может и его, ратмана, прибить, а на последок сказал, что он, подпоручик, на оное присутствие плюет. И во время той бытности его в Ярославском магистрате в присутствии происходили от него великие шумства». (Журн. 1757 г., No 443). Далее мы увидим, какую роль играли офицеры, являясь в магистрат, который они обращали в лобное место; для полноты же картины, рисующей быт ярославцев при столкновениях их с солдатчиной, сообщим теперь следующий драматический эпизод, занесенный в магистратские летописи. Однажды (в 1755 г.), когда терпение ярославцев истощилось, между ними и солдатами произошла кровавая свалка, кончившаяся смертью одного из грабителей-солдат. Купец Клим Дудов убил железным рычагом солдата, по фамилии Абушуева. Другой купец, Иван Сыромятников, тоже принимал участие в этом убийстве, или, вернее сказать, в обороне против солдат, которые (см. выше) осаждали дом его соседа, купца Семена Шальнова. Невольных убийц ожидало страшное наказание — кнут и каторга; к счастию, над ними сжалился граф П. И. Шувалов. Приводим в сокращении его указ по этому делу, данный ярославскому магистрату, — документ очень любопытный: «Из военной походной канцелярии ее императорского величества фельдцеймейстера, сенатора, ее императорского величества, генерал-адъютанта, действительного камергера, лейб-компании подпоручика, государственного межевщика обоих российских орденов и св. Анны кавалера, графа Петра Ивановича Шувалова в ярославский магистрат указ… По следствию от суда было приговорено: 1) купца Клима Дулова, за неоднократное и с пристрастием, под битьем троекратно плетьми, запирательство и других закрывательство, и за удар на дворе ярославца Шальнова рычагом солдата Абушуева в голову, кой-де умре; 2) купца Ивана Сыромятникова, за неоднократное ж и с пристрастием двоекратно, под битьем плетьми, запирательство и других бойцов закрывательство и за битье на помянутом Шальнова дворе солдат, по силе уложения 21-й главы по 69 и 71-й статьям, по 158 пункту, с третьим толкованием, бить кнутом нещадно. А в объявленной военной походной его высокографского сиятельства канцелярии, по рассмотрении того следствия, оказалось, что помянутого солдата Абушуева объявленный купец Дудов в голову рычагом хотя и ударил, и оттого он упал на землю, а потом по усилованию, два солдата, один по другом, ворвавшися на помянутый купца Шальнова двор, другими разными в той драке бойцами биты смертельно, и из оных именованный солдат Абушуев от кого подлинно убит — во множестве собравшегося, через битье в набат, народа признать невозможно. И по следствию и через пристрастные распросы того смертного убийцы не изыскано. И то смертное убивство от них произошло не умышленное, но по нечаянности в драке, и к тому ж оные через немалое время под караулом содержались и пристрастные, под битьем плетьми, распросы претерпели. Чего ради, а особливо для многолетнего её императорского величества вседражай-шего здравия, из вышеописанного, приговоренного по суду, наказание уменьшено. А чтоб впредь им, Дудову и Сыромятникову, и другим таких продерзостей чинить было не повадно, учинить следующее: 1) купца Клима Дудова высечь плетьми и для определения в военную службу, ежели явится годен, отослать государственной военной коллегии в контору, с тем требованием, чтоб, по присылке в Москву, велено было его, для публичного церковного покаяния, отослать в монастырь на шесть недель. 2) Купца Ивана Сыромятникова высечь плетьми и отослать в монастырь в работу на три месяца и публичное церковное покаяние учинить».

Палач сделал свое дело; Дудов и Сыромятников в присутствии магистратского депутата и следователя, какого-то «адъютанта» Портнова, наказанные плетьми, узнали горьким опытом, что руки заплечного мастера — тяжелые руки. Нужно заметить, что Дудов был уже старик; за старостью и дряхлостью он избавился, по крайней мере, от солдатской службы, после освидетельствования его в военной коллегии, затем, вместе с Сыромятниковым он явился, под караулом, в духовное правление митрополита Арсения Мацеевича и принес церковное покаяние. (Журн. 1756 г., NoNo 481 и 511).

Знаменитое, сейчас названное лицо оставило после себя в наших документах тяжелую память. Переход от солдат, от представителей грубой силы, к духовному иерарху {Речь идет о митрополите Арсении Мацеевиче.} — представителю религии, т. е. мира и любви, кротости и терпения, может показаться читателям несколько странным, натянутым; но здесь, спешим объясниться, есть логическая связь, потому что Мацеевич скорее был похож на сурового генерала, чем на любвеобильного духовного владыку. Постоянным орудием его была Сила физическая, а не сила нравственная. Материалы, которыми мы пользуемся, не отличаются, относительно Мацеевича, достаточной полнотой; они, напротив, страдают отрывочностью, но все-таки дают понятие о том, что ростовский и ярославский митрополит Мацеевич принадлежал к числу самых холодных, бессердечных иерархов русской церкви…

По нашим документам, Арсений Мацеевич представляется также фанатиком. Следующие черты из его жизни не будут лишними как для биографии Мацеевича, так и для характеристики Ярославля при Елизавете Петровне.

Верный своему убеждению, что всякий, кто посягает на церковные имущества, есть первый враг церкви, Мацеевич жестоко поступал с теми из ярославцев, которые являлись ослушниками его воли. Так он распоряжался в делах исключительно гражданских, не имевших ничего общего с делами духовными, религиозными. Некто Степан Петрович Пуговишников, ярославский посадский, завладел землей, принадлежавшей когда-то церкви Николая чудотворца в подгородной Тропинской слободе. Владение это продолжалось многие годы, так. что земская давность уже прошла. Но Мацеевич решился во что бы то ни стало возвратить церкви бывшее ее имущество. Он приказал ярославскому магистрату высечь Пуговишникова и сторонника его, какого-то магистратского поверенного, Ивана Найденова. Вследствие резолюции, начертанной рукой митрополита Арсения, двое ярославских граждан подвергнуты были наказанию, т. е. телесной экзекуции. (Журн. 1759 г., стр. 230). Факт этот, впрочем, не единственный: исполняя приказания Мацеевича, пристава ярославской духовной консистории часто занимались ловитвой ярославцев, заслуживших его гнев, справедливый или несправедливый, это для нас, за отсутствием юридических улик, вопрос неразрешимый, хотя, допустив даже виновность ярославцев, личность Мацеевича в нравственном отношении от этого нисколько не выигрывает. Пристава подвергали захваченных ярославцев телесным истязаниям. Таким образом, в глазах наших предков, означенные чиновные люди, руководимые волей Арсения Мацеевича, играли почти ту же кровавую роль, как и служители святой инквизиции во времена ее господства. Правда, в Ярославле не горели, как в Испании, костры, зажженные фанатизмом и обращавшие в пепел живых людей, ради спасения души, — но пытки… пытки существовали. Каждый арест, каждое обвинение в том или другом преступлении неминуемо влекло за собою «пристрастный допрос», т. е. битье плетьми, — аресты же, производимые по воле Мацеевича, составляли явление заурядное. Сообщаем несколько случаев. Ярославский посадский Иван Пропадимов был арестован Мацеевичем за то, что «в минувшие посты, по исповеди, за нерачением своим, св. Христовых тайн не причастился». (Журн. 1755 г., No 1179). В 1756 году Ма-цеевич велел арестовать «для изыскания о расколе» ярославцев Михаила и сына его Степана Горбуновых. (Журн. 1756 г., No 768). В 1757 году приказный ростовской консистории, некто Шатров, командированный Мацеевичем в Ярославль, произвел множество арестов «за небытие через два года у исповеди и св. тайн». В помощь Шатрову, вследствие требования Мацеевича, даны были магистратские сотские. (Журн., 1757 г., No 147). Замечательно, что не одни купцы и посадские придерживались раскола, но и приказный люд, хотя, разумеется, не тот, который служил в ростовской консистории и ярославском духовном правлении. Так, в 1759 году митрополит Арсений преследовал за раскол подканцеляриста Михаила Селецкого. (Журн. 1759 г., стр. 81). Существовал в Ярославле, при Арсении, и такой юридический обычай, вероятно, находивший в душе Мацеевича полное оправдание: если раскольник скрывался, убегал от сыщиков, отправленных ростовским митрополитом, тогда, согласно резолюции последнего, ярославский магистрат брал под караул хозяев, родственников или друзей беглеца, в виде заложников, впредь до поимки бежавшего. Так, в 1760 году Арсений приказал арестовать двух братьев — раскольников Феодора и Михаила Смирновых; но братья успели спастись от рук консисторских приказных, зато друзья их и родственники, в числе пяти человек, были брошены в магистратскую тюрьму. (Журн. 1760 г., NoNo 348 и 422). В 1760 году Мацеевич воздвиг гонение «по раскольническому делу» на пятерых купцов, пятерых Иванов: Ивана Егорова, Ивана Дмитриева, Ивана Петрова, Ивана Васильева и Ивана Шапошникова. (Журн. 1700 г., No 164). Почему, на этот раз, только одни «Иваны» провинились перед грозным ростовским митрополитом, или сходство имен произошло случайно, не знаем: в магистратских делах нет никаких разъяснений этого обстоятельства, поименный же «раскольничий список» вело ярославское духовное правление, от которого магистрат получал только справки для обложения раскольников усиленным денежным сбором в казну ее императорского величества. (Журн. 1756 г. No 260). Нет сомнения, Мацеевич жестоко оскорблялся тем, что даже члены ярославского магистрата придерживаются в деле веры «старины»: первый ратман ярославского магистрата Кцрилло Овсянников был вызван митрополитом «для духовного исправления». (Журн. 1756 г., No 423).

Понятно, что все эти гонения не могли способствовать укреплению любви и взаимного доверия между Арсением и его паствой. Старая вера имела в Ярославле огромное число представителей, особенно влиятельных в среде купечества, благодаря корпоративной связи, свойственной тогда, как и теперь, замкнутому миру почитателей древнего благочестия. Питаемое ярославцами нерасположение к Мацеевичу выражалось иногда народными волнениями. В 1757 году Арсений распорядился сломать древнюю каменную часовню, стоявшую на дороге от Ярославля к Толгскому монастырю, а икону, написанную в той часовне на стене, куда-то «занесть», вероятно, пустить по течению реки Волги, согласно обычаю. Но часовня с иконой пользовались особенным уважением старообрядцев. Мацеевич опасался со стороны их «продерзости», и потому отправил для сломки часовни одного из состоящих в его команде офицеров, подпоручика Петра Лазарева, с иеродиаконом и вооруженными солдатами, потребовав, вместе с тем, и от ярославского магистрата, чтобы «и оный подкрепил консисторскую команду сотскими, пятидесятниками, дабы от народного собрания не последовало прежде бывшего случая, а паче смертного убийства«. (Журн. 1757 г, No 350).

Из этого, к сожалению, довольно темного рассказа мы видим, что некоторые распоряжения Мацеевича волновали народ до такой степени, что можно было опасаться при этих волнениях народной, мести, проявлявшей себя убийством: требовалась вооруженная сила для удержания народа от убийства, вызванного распоряжениями Мацеевича.

Замечательно, что ярославский магистрат, беспрекословный исполнитель распоряжений Мацеевича, в некоторых случаях являлся ослушником его воли. Это мы видим в делах, касающихся уничтожения не старых часовен, а кабаков, которые составляли при Елизавете монополию государства. Когда Мацеевич требовал уничтожения этих притонов разврата, магистрат противился, хотя в данном случае Арсений был прав, заботясь о народной нравственности, жестоко подрываемой пьянством как теперь, так и в старину. Кабаки строились нередко рядом с церквами. Духовенство совершало таинства церковные, пело молитвы, а в то же время пьяная толпа голосила разгульные песни и, мешая церковной службе, ругалась, производила драки. Мацеевич восставал против такого бесчинства, запрещал строить питейные дома близ церквей; но, в видах увеличения кабацких сборов, магистрат оставлял без уважения горячие протесты Арсения, которому ярославское духовенство приносило убедительные жалобы, подобные следующим: «Имеем мы (поп Тверицкой слободы Яков Федоров с причетниками) не малое опасение, понеже от напивавшегося до пьяна народа чинятся (в кабаке) ссоры и драки и в тех драках смертные убивства». (Журн., 1756 г. No 258). Мацеевич гремел анафемой против ярославских пьяниц, возмущавших церковное благочиние, но его проповеди оставались гласом вопиющего в пустыне: пьянство было сильно развито в Ярославле. Кроме казенных кабаков, во многих местах существовала тайная продажа вина, привлекавшая, как увидим далее, виновных к тяжелым наказаниям. Еще более страдало самолюбие Арсения от той холодности, с какою относились ярославцы к его поучениям «о зловредности богоненавистного раскола». Указом от 13 апреля 1754 г. походная контора ростовского митрополита сообщила ярославскому магистрату следующий, важный для характеристики Мацеевича, указ: «Его преосвященством усмотрено, что когда его преосвященство говорил поучения к народу от слова божия, то собиралось народу не мало, до того, покамест не начал вспоминать о богоненавистном расколе; а когда стал о том вспоминать и толковать, тогда весьма мало приходить народа стало, за которым презрением проповедей оказуются в правоверии сумнительны. И тако его архипастырство приказал: всех разночинцев и ярославское купечество, кроме духовных, военных, штатских, дворянства и приказных, мужеска и женска полу от седмилетнего возраста, поприходно не обходя никого, ростовской соборной церкви ключарю, иерею Стефану, привесть к присяге«. (Жури. 14 апреля 1754 г., No 423). Иерей Стефан озаботился составить длинный список лиц, заподозренных им в холодности к православию и приверженности к расколу. (Журн. 1754 г., No 617). Семилетние ребята, если они почему-либо не приняли присягу от упомянутого иерея, любимца Мацеевича, оказывались приверженцами богоненавистного раскола!.. Судя по следующему факту, небытие на исповеди могло даже лишить церковного погребения: рыбак, ярославский посадский Тимофей Андреев, столкнул с лодки и утопил своего родственника Федора Таланова; утопленник, хотя и не самоубийца, был отпет попом, не прежде, как митрополит дал попу разрешение, основанное на том соображении, что Таланов «исповедался в минувшую четыредесятницу». (Жури. 1760 г., No 545). Открытие мощей св. Дмитрия Ростовского повлекло за собой несколько розыскных дел. Особенно тщательные поиски в Ярославле произведены были за купцом Максимом Мошонкиным и за работником его Иваном Коширкиным, которые произнесли «богохульные слова к поруганию святителя и чудотворца Дмитрия». (Журн. 1759 г., стр. 229). Консисторские канцеляристы обогащались, производя охоту на раскольников, и если сам патрон их, Мацеевич, ознаменовал себя примерным бескорыстием (нужно отдать ему в этом полную справедливость), то клиенты его не были бессребренниками, что доказывается, между прочим, большими капиталами, которые хранились ими в церковных кладовых. У одного из канцеляристов Мацеевича похищено было однажды более 500 рублей серебряною монетой — сумма значительная для того времени, тем более, что приказная братия получала ничтожное жалованье…

Выше мы видели, какое значение имели для ярославцев представители двух, вовсе не сродных, элементов — военного и духовного. Был еще третий элемент, сильно и зловредно влиявший на общественную жизнь наших предков: мы разумеем приказное сословие. Оно было обширно, и народ, имевший полное право ненавидеть этих людей, недаром заклеймил их насмешливо пословицей: «плодовит как приказное крапивное семя».— В наших бумагах сохранились сведения собственно о магистратских приказных; но едва ли они отличались чем-либо существенным от своих братии, наполнявших другие ярославские присутственные места.

Между приказными соблюдалась следующая иерархия: писчик потом копиист, затем подканцелярист и наконец уже следовал вожделенный сан канцеляриста. (Журн. 1756 г., No 101). Повышение шло довольно туго. Магистрат награждал иногда вследствие особенных событий. Так, 13 октября 1754 года получено было магистратом официальное известие о рождении великого князя Павла Петровича. Торжество было не малое, с пушечною пальбою. «В ознаменование же таковой дарованной от Всевышнего господа всеобщей радости, магистрат удостоил подканцеляриста Бухарина чином канцеляриста, а Ивана Мушникова, писчика, произвел в копиисты, обязав их с рукоприкладством и клятвою, чувствовать высочайшую милость и впредь служить усердно и верно». (Жури. 1754 г., NoNo 992 и 993). Магистратские приказные получали жалованье от «первостатейного и посредственного купечества», по раскладке; жалованье, как уже замечено, было маленькое, да и то выплачивалось не всегда исправно, с задержками. (Журн. 1760 г., No 109). Удивительно ли, что процветало взяточничество? Нужно было- пить-есть, содержать семью, а подчас платить значительные штрафы, которые взыскивались с приказных за разные служебные неисправности. В 1760 году магистрат замедлил отправлением к московским властям «ведомости о колодниках», за что означенные власти и присудили купцов — магистратских членов оштрафовать 50 рублями, члены же со своей стороны решили, что виноваты не они, а подчиненные им канцеляристы, не сочинившие в срок упомянутой бумаги, и бедные приказные волей-неволей должны были внести громадную для них сумму, (Журн. 1760 г., No 148). Пьянствовали приказные «весьма знаменито» и не обижались, если бургомистр или ратман, с целью укрепить в трезвости, снявши с загулявшего приказного сапоги, ввергал его, босоногого,, в колодническую будку, «дондеже не отрезвится и в разум не придет», но приказные убегали оттуда босиком: народ был нецеремонный. (Журн. 1756 г., No 275). Снятие обуви, конечно, не составляло особенной чувствительной беды: бывало гораздо хуже. Однажды бургомистр Андрей Барсов приказал копиисту Ключикову списать копию с нужной бумаги; так как дело пришлось под новый год, то Ключиков загулял и не исполнил воли бургомистра, даже в магистрат не явился, почему и воспоследовала таковая резолюция: «Ключикова сыскать и, заковав в железа и цепи, задержать под караулом». (Журн. 1760 г., No 1).— Впрочем, и между канцеляристами были люди влиятельные, пользовавшиеся уважением и доверием ярославского купечества. Плохое знакомство членов магистрата с законами, а тем более с канцелярскими обрядностями, объясняет, почему в некоторых случаях мы видим магистратских приказных облеченными в звание «поверенных от ярославского гражданства»; такие поверенные были посылаемы в Москву и другие города. (Журн. 1760 г., No 243). Вновь избранные магистратские президенты ездили в столицу обязательно, но только по другим причинам. Президенты выбирались непременно из «первостатейного купечества, люди пожиточные, неподозрительные, грамоте и писать умеющие и к магистратскому правлению достойные». Последнее достоинство контролировалось главным магистратом, который прежде чем утверждал излюбленное гражданами лицо в должности президента, вызывал его к себе «для усмотрения достоинства». (Журн. 1756 г., No 660). Цель благая; но, кажется, при этих усмотрениях опустошались карманы «излюбленных» выборных лиц, ездивших на смотры и экзамен в сопровождении магистратских канцеляристов, своих клиентов и в то же время руководителей.

Отношения главного магистрата к ярославскому магистрату были, вообще, строго-начальнические: указы посылались грозные, рапорты же отличались крайним смирением, близким к раболепству.— Ярославский магистрат замедлил присылкой ведомости об окладных сборах, и к нему явился нарочный с указом; последний грозил подвергнуть господ членов «жестоким истязаниям», а приказных служителей — аресту. (Журн. 8 февраля 1754 г., No 130). В другом указе находим угрозу, что бургомистр и ратманы будут содержаться в магистрате «неисходно», если не исполнят немедленно повеления, о выдаче жалованья какому-то консулу Чекалевскому и его подьячим. (Журн. 15 марта 1754 г., No 289). Московские власти стращали также не оставить без наказания манкировку, и обязывали членов магистрата «являться к присутствию в указные часы, не отлучаясь от присутствия никуда, для своих нужд без указу». По истечении каждого месяца магистратские приказные служители составляли ведомость о том: кто из господ членов когда прибыл в присутствие и когда удалился. (Журн. 1760 г., No 145). Присутствующие, если верить журнальным отметкам, являлись на службу рано — часов в 7 утра, уходили же домой в 2 часа пополудни, кроме тех случаев, когда наезжавшие из Москвы ревизоры подвергали их аресту вместе с приказною братией.

Наезды ревизоров были часты и почти каждый раз сопровождались для магистрата и его канцелярии печальными событиями. Пусть читатель не думает, что ревизоры и понудители занимали важные должности. Совсем напротив. Означенные внезапные наезды делаемы были, по большей части, военными особами не крупных чинов: являлись какие-нибудь прапорщики, много-много поручики, или такие же канцеляристы, как и ярославские, только столичные, а следовательно, обладавшие значительнейшим гонором, который, по тогдашнему обычаю, они заявляли ругательствами и побиением магистратских приказных. Следующие факты красноречиво изображают быт русского чиновничества в половине минувшего столетия. Что значат щедринские герои. Живоглоты с Ко, в сравнении с теми героями, о которых мы будем сейчас говорить!

В апреле 1754 года прибыл в ярославский магистрат некто Андрей Григорьев, московский регистратор, с указом, повелевавшим ярославскому купечеству доставить несколько сот лошадей «для высочайшего шествия из Москвы в С-Петербург». Григорьеву захотелось показать свое «я», и он, немедленно по приходе в магистрат, набросился на канцеляриста Сретенского, «ругал его вором, грозил смертною казнию и, знатно, забыв государственные права и не устрашась на судейском столе ее императорского величества указов, яко благочиния зерцала, из крайней своей злобы замахивался на него (Сретенского) бить, называл канальею и бестиею, и бранил м… но». Вся вина Сретенского состояла в том, что, дожидаясь почты, он не отправил в Москву с нарочным каких-то бумаг, сочиненных Григорьевым; последний, не ограничиваясь площадной бранью, приказал своему спутнику — сержанту бить Сретенского, но сержант отказался от побиения; магистратские же члены, сидевшие за судейским столом, не дерзали вывести буяна из присутственной камеры, «яко присланного из главной команды», хотя и «чувствовали себя преогорчительно обиженными», и ограничились только тем, что дали Сретенскому, принятый им, благой совет: — «Беги в другую камору!»

«И подканцелярист Сретенский (читаем в магистратском журнале) принужден был из судейской каморы выйти вон. А он, регистратор Григорьев, не учуствовавшись в нанесенной присутственному месту обиде, выбежал за ним и сам собою, делая многие опыты руками придирался к нему, Сретенскому, бить, который, едва освободясь от наглого его нападения, мог, из судейской каморы вышедши вон, схорониться, запершись в другую палату».

Присутствующие начали было уговаривать Григорьева:

— «Сие не похвально и противно закону. В именном указе 1724 года установлено штрафование бессовестных, которые неучтивым образом в присутственных местах поступают».

— «Вы имеете в магистрате воров и укрываете оных!» — вопиял Григорьев, с прибавлением крепких слов.

— «За сие наглое невежество, а особливо за скверно-словную брань, надлежало бы взять с вас, господин регистратор, штраф, десять рублёв; но понеже вы присланы из главной команды, а особливо за самонужнейшим и высочайшим делом, то неугодно ли взять благопристойно магистратский репорт в конверте?»

Регистратор разорвал конверт, потом опомнился, стал «свои неправые и в противность: регулам поступки признавать». Конверт был запечатан вторично и вручен Григорьеву, а он «с нахальством и незнамо какой имея к наруганию вымысел, и с другого конверта печать в великом азарте сорвал и пакет бросил, крича:

— «Сретенский подлежит пытке и смертному истязанию!»

Магистратские члены оскорбились.

— «Сии поношения и ругательства и угрозы к пытке и к смертному истязанию, и нарекание ярославского магистрата присутствующих, что якобы они при магистрате воров имеют и в том их закрывают, нанесли присутствующим преогорчительную обиду».

Наконец, Григорьев взял запечатанную уже в третий раз бумагу и уехал из магистрата, который успокоил себя таким рассуждением: «Знатно (т. е. вероятно), уже совестно стало, а паче опасался достойного за наглости, по указам, воздаяния?» (Журн. 1754 г., No 456).

Но никакого воздаяния не последовало. Люди, подобные регистратору Григорьеву, как люди чиновные, могли безнаказанно оскорблять людей выборных, состоявших на общественной службе…

Вбегает в магистрат поручик Яков Чириков, присланный из государственной ревизион-коллегии вбегает не один — с солдатом и учиняет следующее: «Незнамо какому находящемуся при нем солдату, без всякого резону и указного повеления или инструкции, приказывал, незнамо за что, ярославского магистрата присутствующих держать под караулом, а сам незнамо куда вышел; почему они, ярославского магистрата присутствующие, того числа (28 марта 1756 года) до вечера неповинно под караулом и содержались».

Стемнело. Чириков не является. Голод мучит. Адмиральский час давно пробил. Говорят солдату:

— «Принуждены мы потребовать от тебя о содержании нашем инструкции».

— «Никакого письменного повеления не имею», — отвечает служивый.

— «Так мы уйдем! — решают бургомистры Дмитрий Холщевников и Кузьма Бахтеяров.— Стало быть, мы задержаны неповинно».

«И, объявя тому солдату, что они без инструкции, так, напрасно, без всякогЪ виду, под караулом держаться не должны, из-под караула вышли… А на другой день, утром, явился тот же офицер и бранил магистратских членов за уход из-под караула:

— «Как вы, разбойники, смели уйти?»

«И таковым напрасным и непристойным нареканием, якобы вышли разбоем, он, поручик Чириков, оное присутствие крайне предобидел». (Журн. 29 марта 1756 г., No 235).

Этот Чириков был и раньше слишком хорошо известен ярославскому магистрату. 10 ноября 1754 г. он вошел в магистратские палаты «и непристойным образом, как видно находясь в шумстве, не требуя ничего, судящим объявил, что он, Чириков, их арестует, и потом, отворя судейской каморы двери, ввел в судейскую камору сержанта Золотарева да капрала Хохлова».

Присутствующие «со своею учтивостью» спросили:

— «По какому резону объявлен нам арест и в чем от ярославского магистрата требование состоит?»

Молча, не сказав ни слова, удалился Чириков; а стража (сержант с капралом да несколько солдат) стала караулить магистратских членов, которые, «видя необыкновенную от него (Чирикова) строгость и напрасный арест», означенного сержанта Золотарева и капрала Хохлова спрашивали:

— «Почему вы при ярославском магистрате состоите, и имеете ли от ярославской провинциальной канцелярии или от поручика Чирикова инструкцию?»

— «Никакой (отвечали сержант и капрал) инструкции мы не имеем, а токмо ярославский воевода, коллежский советник господин Павлов, словестно велел нам идти в магистрат».

— «Мы ярославского магистрата присутствующие, сего неповинного от вас аресту, без всякого письменного приказания, терпеть не должны; того ради, вы, сержант да капрал с командою, из магистрата выступя, идите в свою команду».

Повидимому, сержант послушался, ушел, но вскоре вернулся, усилив свою дружину тремя солдатами, между которыми — с одной стороны и магистратскими приказными — с другой учинилась баталия, и хотя викторию одержали приказные, но она досталась им не дешево. Реляция об этом курьезном сражении в магистратский журнал занесена так: «Они (т. е. солдаты) ярославского магистрата присутствующим, при выходе, в сенях и на улице чинили с крайним презорством предобиды и толкали, и видно имели намерение как он, сержант Золотарев, так и, по приказу его, сержант Хохлов и солдаты, ременных присутствующих бить, и драли на них платье, отчего едва через ярославского магистрата приказных и сторожей могли господа присутствующие получить избавление». (Журн. 1754 г., No 1, III).

Вот и еще подвиг того же Чирикова:

«30-го сентября (1754 г.) поручик Яков Чириков, вошед в магистрат, в присутственную камору уже пополудни, в немалом шумстве {Часто встречаемое выражение: «немалое шумство» заключало в себе тонкий, деликатный намек на то, что учинявшие это «шумство» были пьяны.— Л. Т.} требовал с великим азартом исполнения указа ревизион-коллегии о доставке кабацких счетов». Находившийся тогда в магистрате ратман Андрей Барсов почтительно отвечал:

— «Рапорт, с прописанием всех обстоятельств, изготовлен. Получите!»

Не взирая на «решпехт», оказанный ему ратманом при вручении бумаги, Чириков спрятал ее, не читая, в карман и завопил:

— «Где кабацкие счеты? где? давай их мне сей же момент!»

«И кричал он сие с немалым же азартом, а не так, как честному офицеру в присутственной каморе следует иметь поступки… И затем оный поручик из крайней злобы имеющемуся при нем солдату приказал ратмана Барсова и приказных служителей задержать, без всякого резону, и потом, вышед вон, прислал для того задержания еще ярославской провинициальной канцелярии двух человек солдат, которыми он, ратман Барсов, со всеми приказными служителями, несколько времени и был содержан. К теми своими непристойными и шумственными поступками оный поручик Чириков ярославскому магистрату нанес крайнюю предобиду». (Журн. 1754 г., No 925). Не довольствуясь, однако, нравственным унижением, в которое он поставил магистрат, Чириков жестоко прибил «писчика» (писца) Ивана Ключикова, а затем купца Андрея Травщикова, да сына его Алексея Травщикова бесчеловечно изувечил, в чем ему помогали солдаты. (Журн. 1754 г., No 926) Магистрат умолял начальство не оставить Чирикова «без отмщения», но жалобы пропадали бесследно; главный государственный магистрат, которому они приносились, смотрел на них равнодушно, прятал под сукно, шли же стращал горемычных ярославцев, «яко кляузников», что они будут подвергнуты новым, более долговременным арестам. К последним прибегала также и государственая камер-коллегия: в декабре 1754 г. явившийся в магистрат с указом этой коллегии сержант Петр Ломов держал несколько дней «без выпуску» как магистратских присутствующих, так и канцеляристов, до тех пор, пока один из них умудрился сочинить требуемую бумагу. (Журн. 1754 г., No 1219).

Вероятно, ярославцы помирились бы еще как-нибудь с описанными невзгодами. Аресты, производимые солдатчиной, ее буйство, самоуправство были, конечно, возмутительны, тяжелы; но гораздо тяжелее была участь тех, которые обрекались на вступление в эту солдатчину. Рекрутская повинность, теперь уже не особенно страшная, не вызывающая море народных слез, при Елизавете была невыносимо отяготительна; купечество же несло ее наравне с прочими сословиями, что, конечно, вполне справедливо с современной точки зрения, по введении у нас всесословной воинской повинности, — но в Елизаветинское царствование весь склад общественной жизни и все распоряжения правительства неминуемо обусловливали в торговых людях крайнюю антипатию к военной службе. Легко было купцу попасть в солдаты, трудно было освободиться от ружья и заменить его снова аршином. «В солдаты попал — человек пропал!» — говорили и думали ярославцы-купцы. Особенно роптали они на местных фабрикантов, которые приписывали к своим фабрикам и заводам посадских людей. Жалобы основывались на том, более или менее справедливом соображении, что фабриканты, и в числе их преимущественно богач Затрапезнов, спасали от рекрутчины (руководясь, впрочем, чисто эгоистическою целью) посадских — «людей худших», между тем, как они, купцы, «люди торговые и добрые», принуждены нести тягость рекрутской повинности, которая, заметим кстати, выполнялась в Ярославле весьма патриархально. Состоявшая при воеводе военная команда ловила молодых купцов и посадских, кто под руку попадется, и доставляла к господину воеводе. Некоторые откупались от ненавистной красной шапки, ублаготворивши воеводу с его алчной приказной челядью; другие же, победнее, не имея средств откупиться, шли сражаться…

Магистрат просил государственную мануфактур-коллегию обязать фабрикантов, чтобы они не смели скрывать у себя людей, годных к военной службе, и не увеличивали бы числа фабричных; в противном случае, по соображениям магистрата, «ярославское купечество, за таким оных фабрикантов упорством, придет в конечный подрыв и не будет в состоянии платить государственные подати». (Журн. 1759 г., стр. 129).

Зато велика была радость магистрата, когда ему удавалось захватить ненавистных для купечества фабричных людей. Удобные случаи представлялись нередко во время народных гульбищ. Так, 27 мая 1759 года «сотские усмотрели на лугу, где бывает во время погребения странных народное гульбище, называемое семик, ярославцев посадских людей Якова Кузьмина Балагурова да Василья Андреева Челышева».

— «Ну, молодцы! вас-то нам и нужно, — сказали сотские.— Довольно погуляли, пора и на службу».

Но посадские объявили, что они находятся, по записи, в работе на фабрике Дмитрия Затрапезнова и утверждали, что эта запись дана на пять лет, а срок ее еще не минул. Не внимая этим уверениям, сотские приволокли обоих посадских в магистрат, который, разумеется, и отдал их в солдаты «за доброе и. тягловое ярославское купечество». (Журн. 1759 г., стр. 233). Впрочем, производимые сотскими ловитвы имели иногда трагический конец. В 1760 г. сотские Иван Кропин да Николай Ушаков, исполняя распоряжение магистрата, пошли ловить по домам посадских для отдачи в военную службу, и, между прочим, завернули в дом посадского Михаила Баранникова, где в то время происходила свадебная пирушка. Незваных гостей встретили ножом. «Ярославский посадский человек Абросим Николаев Киселев, ухватя нож, у находящегося при сотских десятника Михаила Васильева Работнова прорезал брюхо с немалым повреждением живота его«. Не без труда сотские выручили своего раненого товарища и увезли домой. Киселев подвергнут был за то преступление магистратскому суду; его пытали три раза, секли плетьми, добиваясь признания, что он ранил десятского не случайно, а по злому умыслу; но Киселев стойко выдержал троекратную пытку, показавши, что «от безмерного пьянства того десятского Михаила Работнова каким ножом или чем другим в брюхо ткнул, — того-де он не помнит». На повальном обыске соседи Киселева одобрили его поведение, и этот юридический акт, разумеется, при достодолжном приношении воеводе, спас виноватого от угрожавшей ему каторги. Но магистрат наказал Киселева плетьми в четвертый раз — теперь уже не за покушение на убийство, а собственно за «непомерное пьянство». (Журн. 1760 г., NoNo 579 и 817). Посадский Никита Кувшинников, не желая отдать сына в рекруты за ярославское купечество, также прибегнул к оружию для защиты своего детища от присланных за ним вербовщиков — сотских: ранил одного из них, проколол-щеку железною пешней; кроме ее, на случай появления вербовщиков, Кувшинников устроил у себя целый арсенал из, топоров, но они были своевременно отняты. (Журн. 1755 г., No 207).

Кроме укрывательства на фабриках по записям, о значении которых мы сообщим далее, ярославские посадские находили себе убежище в других городах, — убежище не всегда верное, потому что магистрат и туда отправлял своих гонцов, снабдив их инструкцией: «Пристойным образом чрез обывателей разведывать, где находятся беглецы, и сыскивать их накрепко, и ходить по обывательским домам, имея усердное старание, дабы оные посадские люди никоим способом в тех домах и прочих местах от поимки укрыться не могли». (Журн. 1756 г., No 662). Некоторые предпочитали бегству членовредительство; другие же, сделавшись калеками, вследствие случайных обстоятельств, спешили заявить о том магистрату, опасаясь, чтобы телесные их недостатки не были отнесены к умышленному членовредительству, с целью избавиться от военной службы. Поэтому не удивительны челобитья, подобные следующему: «Если я, повредивший себе ногу упавшим бревном при гашении пожара на дворе бывшего герцога Бирона, для какой-либо нужды понадоблюсь, то об оной моей ноге не причтено было бы мне в вину«. (Журн. 1760 г., No 565). Битые кнутом (но не плетьми) возвращались обратно из военной службы, если правительство узнавало, что они потерпели это позорное наказание. Взамен битых требовались другие, не битые. (Журн. 1756 г., No 310). Отсюда можно заключить, что правительство сознавало уже и в Елизаветинскую эпоху потребность избавить русскую армию от людей, опозоренных кнутобойством; но, с другой стороны, здесь могла быть иная цель, именно желание составить армию из людей крепких, здоровых, — кнут же оставлял после себя ужасные следы на том, кто имел несчастие побывать в руках заплечного мастера и разрушал человека столько же морально, сколько и физически…